現代も高級食材として知られる伊勢海老。江戸時代にも、今と変わらぬ、もしくは今以上の特別な価値を持っていたのでしょうか?

実は私が美術に興味を持ったきっかけ、それは葛飾北斎の『海老に炭図』でした。

詳しくはこちらで語っていますが、浮世絵といえば美人画、風景画という先入観を持っていた私は、「あの有名な葛飾北斎が海老を描いているんだ」と驚いたのです。そしてその伊勢海老の美味そうなこと。

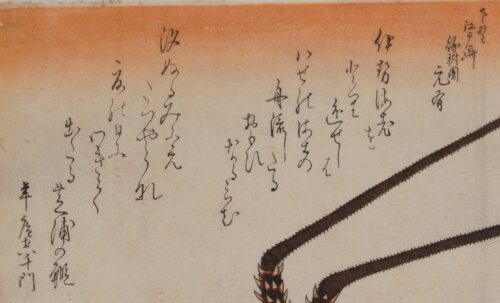

その後、他の浮世絵を調べる内に出会ったのがこの歌川広重『伊勢海老、小鰕』でした。広重が手掛けた『魚尽』シリーズの一作で、伊勢海老・芝海老、そして狂歌が添えられています。

まるで水揚げされたばかりのような伊勢海老。活きの良さでは『海老に炭図』を凌ぐかもしれません。今にも動き出しそうではありませんか?私の大好きな伊勢海老の一つです。

しかし、同時に疑問も浮かびました。なぜ、江戸時代の浮世絵師たちは、これほどまでに伊勢海老を画題に選んだのでしょうか?

その背景には、単なる美味しさだけではない、伊勢海老の真の価値が秘められていました。

『伊勢海老、小鰕』の狂歌にも歌われる、伊勢と伊勢海老のつながり。

そして、江戸の人々の食卓を彩った伊勢海老の意外なふるさと。

絵画に込められた伊勢海老の真の価値。ぜひご覧ください。

第一章:『伊勢海老、小鰕』に見る、時を超え世界に通ずる「伊勢海老」の価値

1.『魚尽・伊勢海老、小鰕』に描かれたもの、伝わるもの

1-1.『魚尽』シリーズとは何か?

まずは広重の『伊勢海老、小鰕』をじっくり見ていきましょう。

先ほども書いた通り、本作は広重の『魚尽』シリーズの一つです。

『魚尽』シリーズは『東海道五十三次』と並ぶ広重の代表作。天保10年(1839年)前後にまとめられたようです。

特徴は狂歌と魚図がセットになっている点で、本来は狂歌撰者による評点もついていたとのこと。

元々は「狂歌の評点とその挿絵」だったものが、「狂歌と広重の絵」という別の価値を帯びた商品に変化した、との説があります1。

1-2.「伊勢海老」の圧倒的描写力

実際、絵を見ると、ただの挿絵に留まらない作品であることが伝わると思います。

力強いひげ(触覚)、ゴツゴツした甲羅、足には感覚毛まで見えます。海老色とも言われる鈍い赤色を中心に、ひげの根元には青みがかった白色、腹には藍色が配され、海老の複雑な色合いが見事に表現されています。

実際の伊勢海老はこちら。その観察眼には驚くばかりです。

余談ですが、江戸時代の博物学者、木村蒹葭堂は『日本山海名物図会』の伊勢海老の項で「五色なるもの有甚奇品なり」と記しています。2当時から伊勢海老の多様な種類についても認識されていたようで、人々の好奇心と探究心が伺えます。

1-3.「伊勢海老」を際立たせる「小蝦」

伊勢海老にばかり目がいきがちですが、実は小鰕も細やかに描かれています。その上で、中心の伊勢海老との紅白・大小の対比が見事です。

小鰕とは芝海老を指します。ここでは割愛しますが、芝海老で作る天ぷらは、当時の江戸っ子たちにとってはお手軽なファストフードのような価値を持つものでした3。絵の脇役に甘んじているのは、そうした背景も影響しているかもしれません。

1-4.江戸と現代の変わらぬ審美眼

こちらのサイトで紹介されている新鮮な伊勢海老の見分け方には次のようにあります。

・尾を曲げたり、バタつかせたりする

・甲羅が固い

・身が太く厚みがある

どうでしょう、力強く曲がった尾、張りのある甲羅、ギチギチに詰まった太い体躯。

現代の視点でみても、実に活きの良い一級の高級伊勢海老であろうことが分かります。

2.狂歌が伝える「伊勢」の価値

2-1.2つの狂歌、その解釈

次に狂歌について見ていきましょう。

2つの狂歌が記されています。

まずは伊勢海老の狂歌。緑樹園元有の作です。

「伊勢海老を とり逃せしは いせの海士の 舟流したる おもひなるらむ」

伊勢の海士(男性の海女)が伊勢海老を逃がしてしまった時の気持ちは、まるで舟が流されてしまった時のような思いだろう。

という、落胆の思いを重ねた意味だと思われます。

商売道具の舟と比べられるほどの伊勢海老。高級品であったことが伺えます。

続いて芝海老の狂歌。年庵真千門の作です。

「汐ぬるみ にえたつやうな 夏の日に わきて出たる 芝浦の蝦」

海の水さえぬるい夏の暑い日に、沸き立つように現れた芝海老の大群を描写したものと思われます。

芝海老の繁殖期は夏なので、稚海老の大群が見られたのかもしれません。

どちらも情景が目に浮かぶような見事な狂歌です。

※大英博物館の解説では違う解釈がしてありますが、私はこちらが自然と思いました。

ぜひ見比べて皆さんも考えてみてください。

2-2. 緑樹園元有が狂歌に込めた「伊勢」のもつ価値

その中でも、やはりここは伊勢海老の狂歌に注目したいと思います。

作者、緑樹園元有の前の文字をよく見ると、「下野江戸崎」とあります。

「下野」とありますが、これは常陸の間違いで江戸崎町(現在の茨城県稲敷市)を指すようです。4

つまり作者は現在の茨城県に住んでいたのですね。

第三章で詳述しますが、実は当時、特に江戸で食べられていた伊勢海老は鎌倉産で「鎌倉海老」と呼ばれていました。

おそらく緑樹園元有にとっても、伊勢海老といえば「鎌倉海老」だったはずです。

ではなぜ、「伊勢」を狂歌に詠んだのでしょうか?

江戸時代を通し流行したものに「お伊勢参り」があります。

今でも神話の伝統が根付く地として、またパワースポットの一つとして人気がある伊勢ですが、当時のお伊勢参りは、信仰と娯楽が表裏一体となった、まさに「一生に一度行きたい場所」、遠く憧れのエキゾチックな地でした。

その模様は当時の大ベストセラー『東海道中膝栗毛』などでも描かれ、伊勢音頭では「伊勢へ行きたい 伊勢路が見たい せめて一生一度でも」と歌われているほどです。5

緑樹園元有が、「鎌倉海老」ではなく「伊勢海老」を選んだ理由には、そういった「伊勢」の持つ特別な価値があったのかもしれません。

3.伊勢海老は何故描かれたのか、伊勢海老の象徴する価値

3-1.江戸の人々が浮世絵に期待した「価値」

ここまで、実際の絵画と狂歌を見てきました。

「伊勢海老」はここで取り上げた歌川広重や葛飾北斎の他にも、一筆斎文調や河鍋暁斎など様々な絵師に画題とされています。

では、なぜ広重や他の絵師達は「伊勢海老」を題材に選んだのでしょうか?

それには、伊勢海老のもつ象徴的価値が関係しています。

江戸時代の人々は、絵画に様々な期待を抱いていました。

知らないものを知る「メディア」としての価値、すごろくなどの「ホビー(娯楽)」としての価値、そして役者絵や相撲絵のような、推し活を楽しむ為の「ファンアイテム」としての価値など、多岐にわたります。67

一方、動物画にはまた違った価値が求められていました。「吉祥」としての価値です。

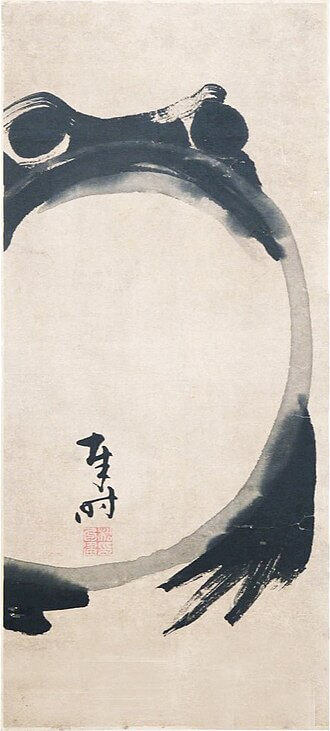

例えば、江戸時代の表具師、松本奉時が書いたヒキガエルの絵はお腹が出ている。このお腹の「腹」を「フク」と読めるので「福」を呼ぶ、として人気になったとされます。

また、火災を避ける力があると信じられていた雷鳥の絵は、飾ることで火除のお守りとされていました。8

このように、人々は動物に様々な願いを込め、吉祥を呼び込む象徴的価値を期待したのです。

では、伊勢海老にはどのような吉祥を期待したのでしょう?

3-2.「長寿」の象徴、伊勢海老

伊勢海老は、現代でもちょっと高級なおせち料理には定番ですが、江戸時代もおせちの原型である「蓬莱」や「喰積」には欠かせないものでした。9

「海老の曲がった様子が、腰の曲がった老人に似ているから長寿を願って」という話は、皆さん一度は聞いたことがあるのでは無いでしょうか?

江戸時代でもやはり海老は長寿の象徴でした。新井白石が著した語源事典『東雅』には次のようにあります。

「エビとは其色の葡萄に似たるをいひ、俗に海老の字を用ひしは、其形の老人の長鬚傴僂たるに似たる故也。」10

「長鬚傴僂」とは背中が丸く、ヒゲが長い様子の事。

少なくとも江戸時代から、伊勢海老の長寿を表す象徴的価値は変わっていないのですね。

また、新井白石は「エビとは其色の葡萄に似たる」。

つまり、「葡萄色」に似ているから「えび」と呼ぶと記しています。

実は現代では海老色と言われる色は、かつては「葡萄色」と書いて「えびいろ」と読んでいました。

色から連想した「えび」と、姿形から連想した「海老」が組み合わさり、「海老=えび」となったのです。

3-3.「武勇」の象徴、伊勢海老

伊勢海老にはもう一つ、「武勇」を象徴する面もありました。

伊勢海老の名前の由来には、鎧武者を連想される姿から、「威勢がいいエビ=伊勢海老」となったとする説もあるのです。11

江戸時代の伊勢海老料理の一つに「具足煮」があることからも、人々が伊勢海老の姿に鎧(具足)を連想していたことが分かります。

式典用ではありますが、「朱漆塗海老形兜」のように、兜のモチーフとして用いられた「変わり兜」も存在するほどです。

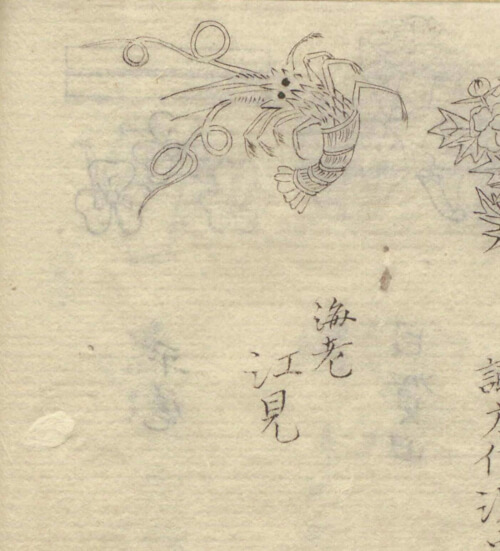

また、「海老紋」として江見家などの家紋にも用いられました。

江見家は、平家の侍大将であった江見次郎盛方(1157年生)の代に、天皇から天盃と共に伊勢海老を賜ったことから名前が来ているそうです。12家紋もそれにちなんだものかもしれません。

このように、江戸時代の人々は、伊勢海老に「長寿」や「武勇」などの吉祥の期待を込めていたのです。

広重や北斎といった絵師達が、伊勢海老をモチーフとして選んだのも頷けます。

4.広重『魚尽・伊勢海老、小鰕』、世界へ

4-1.世界へ伝わる日本文化「ジャポニスム」

ここまでで、江戸時代の人々にとっての伊勢海老がどういった存在だったか、そしてその価値

が現代にも通じるものであったことが分かりました。

そんな伊勢海老の魅力は、さらに広がり、海をわたります。

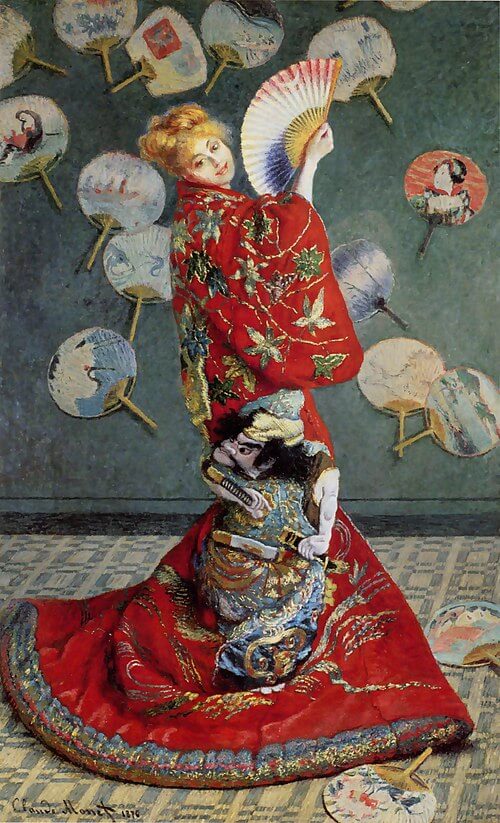

「ジャポニスム」という言葉、聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。

特に有名なのは、クロード・モネ『ラ・ジャポネーズ』、フィンセント・ファン・ゴッホ『タンギー爺さん』といった作品でしょう。

「ジャポニスム」とは特に19世紀後半、日本から大量に欧州に輸出された浮世絵などの作品が、西洋美術に与えた大きな影響の事を指します。13

その影響を受けた芸術家は多岐にわたり、先に挙げた画家のモネやゴッホはもちろん、音楽家のドビュッシーなども影響を受けたのではないかという説もあります。14

4-2.「ジャポニスム」と広重の「伊勢海老」

ジャポニスムの影響は陶芸にも及びましました。

代表的人物として知られるのが、銅版画家フェリックス・ブラックモン。

一説には『北斎漫画』の発見者ともされる人物です。

ブラックモンがデザインした作品群の中に『セルヴィス・ルソー』シリーズがあります。

これは日本の浮世絵などを装飾に借用したもので、大量生産に向いた銅版転写という装飾技法が用いられました。15

このシリーズは、徳川慶喜の弟である徳川昭武や渋沢栄一らも参加した、1867年のパリ万国博覧会にも出品され、人気を博したそうです。1617

そんな彼の手掛けた『セルヴィス・ルソー』シリーズの一作に、伊勢海老と茄子をモチーフとした皿があります。(こちら)

この伊勢海老、見覚えはないでしょうか?

実は、これは広重の『伊勢海老、小鰕』に描かれた伊勢海老を「透き写し」、つまり写し取ったものとされているのです。1819

19世紀のフランスの人々、パリ万博に訪れた世界中の人々が、広重の伊勢海老を目にし、その美しさを味わったのでした。

このように、広重の描いた「伊勢海老」の価値は海を超え、世界へと波及したことが分かります。

日本の文化を内包した活き活きとした伊勢海老は、世界中の人々に「ジャポニスム」の象徴の一つとして、大きなインパクトを与えたのです。

第二章:伊勢海老は誰がどのように食べていた?高級食材の今昔

1.江戸と現代、「今昔」伊勢海老レシピ

1-1.「今昔」伊勢海老料理

第一章では、主に絵画における伊勢海老の象徴としての価値について見てきました。

第二章では、実際のところ、江戸時代伊勢海老はどのように「食」として味わわれたのか、その側面に焦点を当てていこうと思います。

現代では伊勢海老はどのように食べられているでしょう?

例えば、こちらのお店では、店舗メニューとして伊勢海老の活造りや沖漬け、レシピとして鬼瓦焼きや味噌汁、タルタルソース焼きなどが紹介されています。

イメージが強いのはやはり活造りかと思います。豪華な海老料理の定番という感じがしますよね。

では、江戸時代ではどうだったのでしょう?

江戸時代の 江戸川散人 狐松庵養五郎 による料理書『黒白精味集』によると、伊勢海老は上魚、つまり美味な魚介として、鯛などと並び紹介されています。

具体的なメニューとしては、主に舟盛り、他に膾、鬼殻焼き、すまし汁、割海老などが記載されています。2021

やはり活造りとまではいかないまでも、新鮮な海老を刺身で食べるのが人気だったようです。

現代のように汁物や鬼瓦焼き(背開きにして焼くという工程を考えるに、おそらく鬼殻焼きと同じか、かなり似た料理)も紹介されています。

既に江戸時代には、伊勢海老を一番美味しく味わう方法にたどり着いていたのですね。

1-2.伊勢海老 江戸レシピ

ここで具体的なレシピをいくつか紹介したいと思います。

出典は浅野高造による料理書『素人庖丁』。百姓や町人の為のメニューが書かれているのが特徴です。22

・伊勢海老の刺身

まずは「伊勢海老の刺身」の食べ方。本文には次のようにあります。

「生にて身をとり出し作 せうがす なんばす いりる さんはいす わさびす からしす などにて出す」

これは、以下のような調味料をさします。

・せうがす(生姜酢)

・なんばす(南蛮酢)

・いりる(おそらく煎酒、酒と梅干しなどだしを煮詰めた調味料)

・さんはいす(三杯酢)

・わさびす(わさび酢)

・からしす(からし酢)

そう、この時代の刺身は主に「お酢」で食べていたのです。23

現代では刺身を食べるのに欠かせない醤油。実は醤油も上方を中心に既に存在していました。

江戸にも「下り醤油」として流通してはいたのですが、大変高価な代物であり、普及には時間が必要でした。24

しかし醤油に手が届かない人々も、刺身を美味しく食べようと試行錯誤していた様子がお酢や煎り酒の種類の豊富さから伝わります。

「お酢」や「お酒」で食べる刺身。どのような味だったのでしょう。気になりますね。

・蝋焼海老

続いてもう一品。「蝋焼海老」です。

「先生にて前のごとくにして 身を取出し 俎板の上にて押ひしぎ 横に串を一本斗さし 花身に少し塩をうる也 裏表よりよく焼き」

「籾玉子を打割 うとんこ少し斗 せうゆすこし入 よくかき立 五六へん肉にぬりまわしやくなり」

「尤遠火にて焼 遣ひ方は好みに任すべし」

とあります。

塩を振って焼いた海老の身に、さらに卵・小麦粉・醤油をかき混ぜたものを塗り、仕上げに遠火で炙る。

現代で言うところの黄金焼きのレシピに近いように思われます。

匂いまで伝わってくるようで、実に美味しそうですね。

2.伊勢海老の価値と物価感、蓬莱・喰積・井原西鶴

2-1.ハレの日の伊勢海老

では、江戸時代の伊勢海老はどのような場面で食されていたのでしょうか。

それはやはり現代と同じ、正月などのハレの日でした。

ただ、現代のおせちとは少し様子が違います。

江戸時代の正月料理には、お重詰めの祝い肴と、蓬莱・喰積と呼ばれるものがありました。25

蓬莱は京都・大坂での呼び名、喰積は江戸での呼び名です。

蓬莱・喰積の扱われ方は時代によって違います。

当初はもちろん「食べる為の料理」でしたが、特に幕末にかけての蓬莱・喰積は、なんと「食べてはいけない料理」でした。

26ディスプレイ用の料理だったのです。そんな蓬莱・喰積の中に伊勢海老も飾られていました。

2-2.やっぱり食べていた伊勢海老

では伊勢海老を食べる機会はなかったのか?そんなことはありません。

飾るだけ、ならば先に挙げた『黒白精味集』や『素人庖丁』のように、多様な伊勢海老料理が載っているはずがありません。

また、室町時代の宮廷料理の流れを汲む四条流27の料理書『四条流庖丁書』には、「舟盛りは貴人お一人の為のもの、残りは只の割煮でよい」といった記述があります。28

これは、舟盛りの特別性を示すと同時に、貴人以外でも伊勢海老を食べる機会があったことを示唆しています。

さらに、同じく四条流の江戸時代の料理指南書『節用料理大全』には「海老舟盛・鯉の刺身・鴨の羽盛」が紹介されています。29

伊勢海老が正月を飾る料理のみならず、ハレの日全般のご馳走として使われる食材であったことが伺えます。

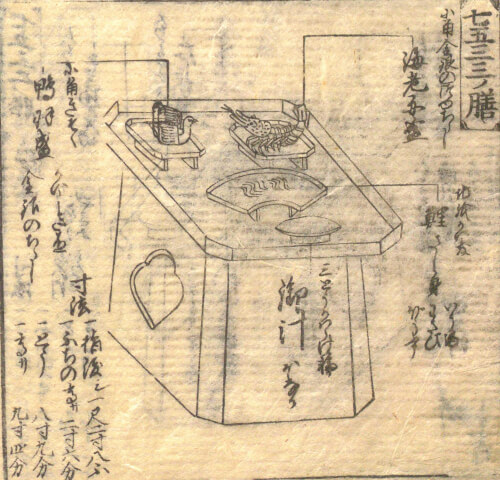

ちなみに七五三とは祝儀の場で使うおめでたい数字の事。本膳料理(日本の式典料理)では七五三に則った膳の数が出されます。30

2-3.井原西鶴『日本永代蔵』に見る、江戸時代の伊勢海老の価値

ここまで、百姓・町人の為のレシピ帳、宮廷料理の流れを汲むレシピ帳に伊勢海老料理が見られることが分かりました。

では、伊勢海老の具体的な価値はどのぐらいだったのでしょう?

あくまで想定ではありますが、考えてみたいと思います。

井原西鶴の浮世草子『日本永代蔵』の中に『伊勢ゑびの高買』という話があります。

内容は以下の通りです。

「年の暮れに江戸の商家が伊勢海老を探し回ったが、諸大名の御祝儀用の為に、伊勢海老一匹を小判五両、橙一つを三両ずつで売っていた。その年は上方も品が少なく、大坂では伊勢海老が銀二匁五分、橙が七、八分もした。

正月の祝い物なので何とか買い揃え蓬莱を飾った。しかし堺のむだ遣いしない男は伊勢海老の代わりに車海老、橙の代わりに九年母を飾ってすませたという。」

31

2-4.現代の視点から紐解く、高級食材「伊勢海老」の驚きの価格

注目すべきはやはり価格。伊勢海老は江戸で五両、大坂で銀二匁五分であったようです。

浮世草子は現代で言う小説にあたるので、少々大げさな可能性はあるものの、物価の規模感は実際の状況に近いものと思われます。

江戸時代の貨幣価値を現代に置き換えるのは容易ではありません。

しかし、分かりやすくする為にここでは、

1両=5万円、1両=銀60匁32、分は度量衡で1匁=10分

のレートで、現代の貨幣価値に換算してみましょう。

このレートで計算すると、江戸では伊勢海老一匹が現代の価格で25万円、大坂では約2000円となります。

なんととんでもない価格差。現代だとSNSで怨嗟の声が聞こえてきそうです。

一方で、百姓用から宮廷料理の流れを汲むレシピ帳にまで、広く伊勢海老が登場する理由も分かります。

この価格差の理由については第三章で検証したいと思いますが、大体の物価感覚はつかめるのではないでしょうか。

2-5.伊勢海老が語る、江戸の人々の価値観

同じく井原西鶴の『世間胸算用』には次のような一文があります。

「これらは奢にあらず。人間衣食住の三ツの楽の外なし」33

「これらは贅沢ではなく、人間というものは衣食住の3つの楽しみが何より大事」という意味です。

当時の人々にとって、伊勢海老はたとえ高級食材であっても、暮らしにおける大切な楽しみの一つであったのですね。

第三章:伊勢海老はなぜ高級食材足り得たのか

1.鎌倉の伊勢海老「鎌倉海老」

1-1.高級食材「伊勢海老」の経済的価値

第一章・第二章を通して、江戸の人々にとっての伊勢海老がいかに重要な価値をもつ食材であったかが分かりました。

しかし、いくつかの疑問も残っています。

一つは、「伊勢海老」が江戸では「鎌倉海老」と呼ばれていたことについて。

もう一つは、江戸と大坂での伊勢海老のすさまじい「価格差」について。

第三章では、これらの疑問を深堀りしていくことで、伊勢海老の経済的価値に焦点を当てていきたいと思います。

1-2.「鎌倉海老」「伊勢海老」「志摩海老」

「鎌倉海老」という呼び名については、様々な書物に記載が見られます。

ここでは、江戸時代に平瀬鉄斎が著した図鑑『日本山海名物図会』を見ていきたいと思います。

伊勢海老の呼び名に関する記述は、以下の通りです。

「俗称伊勢海鰕と云う 是伊勢より京師へ送る故に云うなり

又鎌倉より江戸に送る故に江戸にては鎌倉鰕と云

又志摩より尾張へ送る故に尾張にては志摩鰕と云」

伊勢から京都へ送るから「伊勢海老」。

鎌倉から江戸へ送るから「鎌倉海老」。

志摩から尾張へ送るから「志摩海老」。

つまり、大都市圏では、それぞれ主要な漁場となる産地の名を冠して呼ばれていたのですね。

1-3.江戸の台所を支えた漁場、鎌倉

鎌倉は、かつて「鎌倉六カ浦(鎌倉六ケ浦)」と呼ばれる、日本橋の魚市場に魚を供給する重要な漁場を抱えていました。

特にカツオの産地として有名で、当時の俳人たちもその活きの良さを俳句に詠んでいます。

松尾芭蕉「鎌倉を 生きて出でけん 初鰹」(この初鰹はまるで鎌倉を生きて出たように活きが良い)

山口素堂「目には青葉 山ほととどきす 初がつお」(目には青葉が見え、耳には山のほととどきすの声が聞こえ、舌は初鰹を味わっている)

と鎌倉の初鰹を俳句に詠んでいます。34

いずれの句からも、当時の人々が初鰹を堪能している様子が伝わってきますね。

では伊勢海老、いや、鎌倉海老はどうだったのでしょう。

主に17世紀の江戸時代の記録には、鎌倉六カ浦の内5つの漁港が記載され、そのいずれにおいても海老が漁獲されていたことが分かっています。35

鎌倉海老は、江戸、明治、昭和36、そして現在も一貫して鎌倉周辺で漁獲され続けているブランド食材です。37

鎌倉を訪れた際は、ぜひ味わってみてはいかがでしょうか。

2.「鎌倉海老」「伊勢海老」の価格差の謎

江戸時代、鎌倉から江戸へ「鎌倉海老」が供給されていたこと。

そして、「鎌倉海老」が現在まで連綿と続くブランドであることが分かりました。

ではなぜ、江戸と大坂で伊勢海老の価格があれほど開いていたのでしょう?

江戸近郊にも供給地があるならば、さほど値段は変わらないはずです。

その謎を解き明かすために、3つの要因が考えられます。

2-1.世界屈指の都市、江戸のもたらす巨大需要

1つ目の要因は、江戸と大坂の人口規模と人口構成の違いです。

江戸は当時、世界一とも言える大都市でした。38

特に江戸時代中期以降の人口は、武家と町人を合わせて110万人にも達したと言われています。39

一方、大坂はもっとも多い時期で40万人程度。40これも当時としては十分な大都市ですが、江戸と比べるとその差は歴然です。

また、江戸の人口の半分は武士であったのに対し、大坂の武士は8000人程度。41人口構成の違いも特徴的でした。

さらに、江戸には参勤交代の為に全国の大名屋敷が集中していました。

その数は、上屋敷(大名や家族が居住する所)だけで265ヶ所。

加えて中屋敷(隠居した元藩主などが住む)・下屋敷(別邸)が466ヶ所。42

実に江戸の土地の7割が武家地だったのです。43

これだけの武士人口・屋敷の数があれば、江戸においては祝儀や饗応の必需品、「伊勢海老」の需要が跳ね上がったことは想像に難くありません。

大名家のような価格に左右されにくい分厚い需要層がいたことも、高価格に拍車をかけた要因と考えられます。

2-2.江戸っ子と懐徳堂:都市文化と消費行動の違い

2つ目の要因は、江戸・上方の文化・気質の違いです。

人口の半分を占める江戸の武士たちは、時代を下るに従い消費が増す一方で、一部を借金で賄うほどでした。

当時の記録からは、収支バランスなど気にも留めない「華やかな」金の使いぶりと、その対応に苦慮し質素倹約を説く幕府の姿が見て取れます。44

そして、江戸の町人といえば「江戸ッ子」です。

山東京伝の洒落本『通言総籬』の「金の魚虎をにらんで…」からはじまる冒頭の一節は、まさに江戸ッ子の気質を表す代表的文句。

『通言総籬』には、将軍のお膝元江戸で育ち、そんな環境で気前の良い生活を送る「江戸ッ子」たる自分を誇りに思う姿が描かれています。45

ステレオタイプな部分はあるにせよ、有名な「宵越しの銭は持たない」の言葉に通じるような、気前の良さこそ江戸っ子の理想という気風が当時あった事を伺わせる作品です。

この気風が高級品の消費を後押ししたと考えられます。

一方の大坂では、町人の設立した学問所「懐徳堂」などを中心に、商人による商売と倫理を結びつけた思想が広がりを見せました。

商人自らが利益のみの追求を徳により戒めていたのです。46

また、懐徳堂は町人のみならず武士も平等に学ぶ場でもありました。

これらの思想は大坂の町人はもちろん、武士にも浸透していたと思われます。

このような、町の気風から来るお金の出しやすさ・求めやすさの違いも、伊勢海老のような高級品の価格差に影響を与えていたのかもしれません。

2-3.伊勢と鎌倉の漁業規模

3つ目の要因は江戸の「鎌倉海老」の供給地である鎌倉と、大坂の「伊勢海老」の供給地である伊勢での漁業規模の違いです。

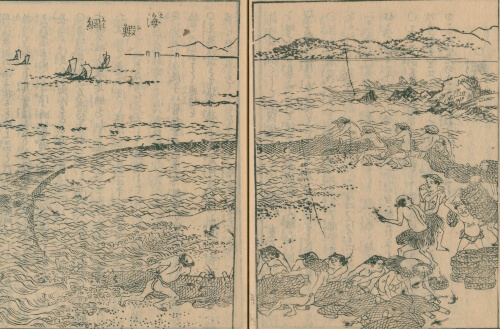

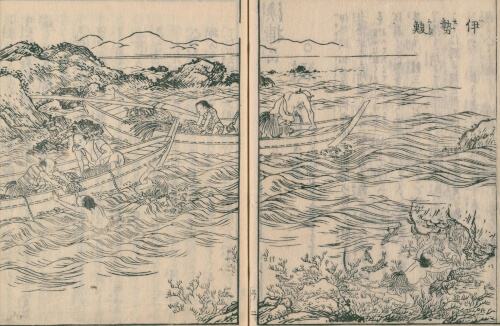

当時の伊勢海老漁は「海老網」と呼ばれるものを使うのが一般的でした。

漁の模様は『日本山海名物図会』に詳しく描かれています。47

海老網の記述は鎌倉、伊勢双方に見られ、基本的に漁法に特別な違いは見られなかったものと思われます。4849

しかし、漁業の規模は違ったようです。

鎌倉の文化6年(1809年)の記録では、鎌倉周辺の漁村の船数は合計603隻でした。50

一方、伊勢周辺では志摩の記録が残っています。

時代に差がありますが、享保11年(1726年)の記録では1864隻を保有していました。51

もちろん統計にとった村数の違いや集計漏れの可能性はありますが、この数字からは伊勢周辺地域の方が漁業が大規模であったことがうかがえます。

この規模の差は現代の漁獲量の差からも感じられます。

現代の伊勢海老の漁獲高を見ると、三重県が約220トンに対し、神奈川は約18トン程度と大きな開きがあります。52(現在は三重県も減少傾向で千葉県が伸長傾向。)53

これらのことから、主要漁獲地による「鎌倉海老」と「伊勢海老」の希少性による価値の違いも、価格に反映されていた可能性が考えられます。鎌倉からの供給が伊勢より相対的に少なかったため、江戸での価格が高騰しやすかったのかもしれません。

3.江戸時代の漁と物流、高速船「押送船」

ここまで、伊勢海老の漁場とその消費地について触れてきました。

ここからは、漁の具体例と、漁場と消費地を繋ぐ江戸の「物流」についても、もう少し掘り下げていきたいと思います。

3-1.「海女漁」の実際と狂歌

伊勢海老漁は先述した通り、海老網によるものが主流でした。

すると疑問が湧くかもしれません。

「『魚尽・伊勢海老、小鰕』の狂歌には海士(男性の海女)について詠んでいたじゃないか!」と。

現代人が「海女漁」と聞いて思い浮かべるのは、女性の海女さんが素潜りし、海産物を漁獲する姿ではないでしょうか。

伝統的風景の一つとして、時にメディアでも取り上げられる姿です。

実際の江戸時代当時の海女漁の様子は『日本山海名物図会』に描かれています。

そこには、綱をつけた女性が海に潜り、船上で男性が綱を引っ張り女性を引き上げる様子が描かれています。

男性の仕事は主に船の操船と女性の引き上げだったのです。54

では、男性は漁に出なかったのか?決してそうではありません。

女性は海女漁でアワビ、ワカメ、テングサなどを狙い、伊勢海老漁など他の漁法は男性の担当でした。

さらに、シケなどで海に出れない日には、男女ともに出稼ぎや農業なども行っていたのです。55

役割を分担し、総合的に利益を上げようというのが、当時の海女漁村の一般的な姿であったといえます。

『魚尽・伊勢海老、小鰕』に詠まれた「海士」が、網漁をする男性だったのか、あるいは我々の想像する海女漁を行う男性版だったのか、はたまた海女と海士の言葉の使い方が混在していて実際は女性だったのか、正確なところは定かではありません。

しかし、狂歌の面白さは、このように想定する場面設定で想起される風景が変わる点にもあるのかもしれません。

3-2.海から江戸へ、江戸時代の高速船

さらに、漁場から江戸への物流について見ていきましょう。

江戸時代の伊勢海老の最高の食べ方が舟盛り、つまり生だったことは、第二章で触れました。

しかし、江戸時代には当然現在のような冷蔵輸送の仕組みはありません。

では、どうやって伊勢海老の価値を保ったまま、江戸へ送り届けるか。

その答えは「スピードの追求」でした。

鮮魚を消費地に送るための高速船。それは「押送船」(おしょくりぶね)と言いました。

実はこの押送船。皆さん既に見たことがあるかもしれないのです。

葛飾北斎の『富嶽三十六景、神奈川沖浪裏』。

この絵に描かれている、波に揉まれながら進む船こそが、まさしく押送船だと言われています。56

押送船はどのような構造だったのでしょう。

当時の主流船であった菱垣廻船や樽廻船などの「弁才船」と違い、多くは帆を持たず、常に櫓を漕ぐ事で推進したそうです。57当時、

「初鰹 むかでのよふな ふねにのり」

と詠まれている58ことからも、櫓が突き出た平たい構造であったであろう事が伝わります。

この押送船が生み出すスピードはどれほどだったのか。

8挺櫓の船を2交代制で14、5人で漕ぎ、最大速度は9ノット(約17km/h)であったとのこと。59

弁才船が7ノット60(約13km/h)であった事を考えるとその速さが分かります。

また、鮮魚の重要性は幕府も認めるところであり、押送船は、船の検査を行う浦賀番所もパスできる特権を持っていたそうです。61

伊勢海老を初めとする鮮魚の価値は、当時の人々の知恵と工夫を凝らした物流システムによって守られていたのです。

おわりに

歌川広重『魚尽・伊勢海老、小鰕』から、高級食材伊勢海老の「価値」をテーマに、ここまで読み解いてきました。

第一章では、江戸時代における伊勢海老の象徴性に触れました。

絵画・狂歌としての作品の力、「長寿」と「武勇」の象徴としての伊勢海老、そしてその魅力は時代のみならず海も超えていたことが分かりました。

第二章は、実際の伊勢海老の食べ方、そしてその価値・価格について。

食べ方や風習の同じところ・違うところ、そして同じ時代でも地域で価格が違うところ。

現代を生きる私達にとっても共感と驚きがありました。

そして第三章では、調べる中で湧き出た疑問である「鎌倉海老」や「江戸と大坂の価格差」について、さらに伊勢海老の価値を守る当時の人々の知恵と工夫について知りました。

今も息づく「鎌倉海老」ブランド、そして価格差を産んだ江戸と大坂の町・人の違いは、侍を誇りに思い、人情の町大阪を知る私達にも通じる部分があります。

そして、美味しいものを食べるためなら労を惜しまず知恵を絞る姿も、大いに共感できるものです。

江戸時代について調べれば調べるほど、現代と驚くような違いもあり、また、やはり同じ土地で生きていたのだという確かな確信も芽生えます。

絵画と食は、時を超えて、私達に五感で訴えかけてくれる最高の窓口です。

是非、広重の『魚尽・伊勢海老、小鰕』を眺めながら、伊勢海老に舌鼓を打ちながら、江戸時代に思いを馳せてみてください。

脚注

- 高橋章則 『歌川広重「魚尽」シリーズの成り立ち ―― 俳諧歌(狂歌)関連資料の時系列化が導き出すこと ――』(https://hdl.handle.net/10097/00134568) ↩︎

- 国立国会図書館デジタルコレクション『日本山海名物図会』(https://dl.ndl.go.jp/pid/2575828/1/9) ↩︎

- 第17号芝地区地域情報誌(https://www.city.minato.tokyo.jp/documents/9397/shiba17.pdf) ↩︎

- 高橋章則 『歌川広重「魚尽」シリーズの成り立ち ―― 俳諧歌(狂歌)関連資料の時系列化が導き出すこと ――』(https://hdl.handle.net/10097/00134568) ↩︎

- 式年遷宮記念せんぐう館 『伊勢への信仰』(https://www.sengukan.jp/wp/wp-content/themes/sengukan/media/pdf/record/h26/20150129-zuroku.pdf) ↩︎

- 斎藤好和『グラフィックデザインのはじまりとしての浮世絵版画の研究』(https://doi.org/10.18998/00001066) ↩︎

- 内藤正人『江戸的アイドルの考察 : 表象から読み解く』(https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AA11893297-00000023-0012) ↩︎

- 岩佐伸一『江戸時代の動物絵画にみる深意 京都と大坂を中心に』(https://doi.org/10.14993/00002402) ↩︎

- 松下幸子『祝いの食文化』東京美術選書61 ↩︎

- 国立国会図書館デジタルコレクション『東雅』(https://dl.ndl.go.jp/pid/993111/1/40) ↩︎

- 京都大学白浜水族館『紀伊民報連載 36イセエビ 謎の多い名前の由来』(https://www.seto.kyoto-u.ac.jp/shirahama_aqua/%E5%AD%A6%E7%BF%92%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%83%BC/%E7%B4%80%E4%BC%8A%E6%B0%91%E5%A0%B1%E9%80%A3%E8%BC%89/) ↩︎

- 石田拓也『妹尾太郎兼康譚の系譜 ―伝承と事実との関連から―』(https://doi.org/10.60342/gunkitokatarimono.3.0_10) ↩︎

- ヨナーシュ・ヴォルニー『日本の伝統美術とヨーロッパ美術におけるその影響』(https://hiroshima.repo.nii.ac.jp/records/2037727) ↩︎

- ポーラ美術館『ソロピアノコンサート「ドビュッシーと自然の力 水とジャポニスム」Press Release』(https://www.polamuseum.or.jp/wp-content/files_mf/1557708052%E3%82%BD%E3%83%AD%E3%83%94%E3%82%A2%E3%83%8E%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%80%8C%E3%83%89%E3%83%93%E3%83%A5%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%81%A8%E8%87%AA%E7%84%B6%E3%81%AE%E5%8A%9B%E6%B0%B4%E3%81%A8%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%9D%E3%83%8B%E3%82%B9%E3%83%A0%E3%80%8Dfinal.pdf) ↩︎

- 今井祐子『フランス陶芸とジャポニスムの関係:装飾技法を中心に』(https://u-fukui.repo.nii.ac.jp/records/26137) ↩︎

- 公益財団法人資本市場研究会『渋沢栄一が見た パリ万国博覧会と西洋近代経済社会』(https://www.camri.or.jp/files/libs/1609/202104071326288203.pdf) ↩︎

- 東京国立博物館『フランスが夢見た日本 陶器に写した北斎、広重 報道関係資料』(https://www.tnm.jp/jp/misc/press/docs/200807orsay_release.pdf) ↩︎

- 今井祐子『フランス陶芸とジャポニスムの関係:装飾技法を中心に』(http://hdl.handle.net/10098/9538) ↩︎

- 東京国立博物館『フランスが夢見た日本 陶器に写した北斎、広重 報道関係資料』(https://www.tnm.jp/jp/misc/press/docs/200807orsay_release.pdf) ↩︎

- 松下幸子 吉川誠次 山下光雄『古典料理の研究(十三)「黒白精味集」について』(https://opac.ll.chiba-u.jp/da/curator/900025158/?lang=0&mode=0&opkey=R174914838098847&idx=3) ↩︎

- 松下幸子 吉川誠次 山下光雄『古典料理の研究(十四)「黒白精味集」中・下巻について』(https://opac.ll.chiba-u.jp/da/curator/900025176/?lang=0&mode=0&opkey=R174914838098847&idx=2&codeno=&fc_val=) ↩︎

- 日本古典籍データセット『素人庖丁』国文学研究資料館所蔵(https://codh.rois.ac.jp/pmjt/book/200021953/) ↩︎

- 柳原 尚之 前橋 健二 阿久澤 さゆり 穂坂 賢 小泉 幸道『江戸期における日本料理への酢の使われ方』(https://doi.org/10.11402/cookeryscience.54.132) ↩︎

- 芝恒男『日本人と刺身』(https://agriknowledge.affrc.go.jp/RN/2030832139) ↩︎

- 紀文『おせちの歴史年表』(https://www.kibun.co.jp/cms1/kibuncontent/uploads/2017_kibunshogatsunenpyo.pdf) ↩︎

- 松下幸子『祝いの食文化』東京美術選書61 ↩︎

- 原田信夫『料理・共食の意義と日本食文化の歴史』(https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000026845.pdf) ↩︎

- 日本古典籍データセット『四条流庖丁書』国文学研究資料館所蔵(https://codh.rois.ac.jp/pmjt/book/100249389/) ↩︎

- 日本古典籍データセット『節用料理大全』国文学研究資料館所蔵(https://codh.rois.ac.jp/pmjt/book/100249319/) ↩︎

- 森田潤二『数のつく食べ物(7)名前に数字の七がつく食べ物(その1)』(https://dwcla.repo.nii.ac.jp/records/2286) ↩︎

- 松下幸子『祝いの食文化』東京美術選書61 ↩︎

- 芝恒男『日本人と刺身』(https://agriknowledge.affrc.go.jp/RN/2030832139) ↩︎

- 並松信久『江戸時代における食文化の隆盛 : 美食と大衆化』(http://hdl.handle.net/10965/00010708) ↩︎

- 鎌倉市風致維持向上計画『海にまつわる伝統行事にみる歴史的風致』(https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/fuuchi/documents/2-2-2.pdf) ↩︎

- 川名登 堀江俊次 田辺悟『相模湾沿岸漁村の史的構造(Ⅰ)』(https://www.museum.yokosuka.kanagawa.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/j14-2_Kawana_et_al_1970l_.pdf) ↩︎

- 清水克志『江戸・東京市場への鮮魚供給機能からみた三浦郡松輪村の地域的特質とその変容』(http://hdl.handle.net/2241/105145) ↩︎

- 鎌倉市『広報かまくら平成30年度6月15日号』(https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/kouhou/kamakura/h30/t180615-2.html) ↩︎

- 東京都立図書館『江戸の町づくり 「大江戸」の誕生』(https://www.library.metro.tokyo.lg.jp/portals/0/edo/tokyo_library/machi/page3-1.html) ↩︎

- 田中克佳『都市江戸の成立 : 一般史的背景』(https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN0006957X-00000054-0001) ↩︎

- 藤田裕嗣『15-17世紀における兵庫と堺をめぐる国際交流の地理的背景 : 大坂と淀川の整備事業に注目して』(https://doi.org/10.24546/81003836) ↩︎

- 藪田貫『武士の町 大坂』中公新書 ↩︎

- 田中克佳『都市江戸の成立 : 一般史的背景』(https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN0006957X-00000054-0001) ↩︎

- 東京都都市整備局『江戸の土地利用』(https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/toshiseibi/pdf_keikaku_chousa_singikai_pdf_tokyotoshizukuri_0_04) ↩︎

- 安澤みね『近世後期武家家計の一考察』(https://doi.org/10.18878/00000383) ↩︎

- 国立国会図書館デジタルコレクション『通言総籬』(https://dl.ndl.go.jp/pid/2533928/1/8) ↩︎

- 懐徳堂記念会『懐徳堂の教え』(https://kaitokudo-kinenkai.jp/pages/115/) ↩︎

- 国立国会図書館デジタルコレクション『日本山海名物図会』(https://dl.ndl.go.jp/pid/2575828/1/9) ↩︎

- 川名登 堀江俊次 田辺悟『相模湾沿岸漁村の史的構造(Ⅰ)』(https://www.museum.yokosuka.kanagawa.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/j14-2_Kawana_et_al_1970l_.pdf) ↩︎

- 塚本明『古文書史料に見る海女漁の「技能」』(https://www.mie-u.ac.jp/hakugaku/amaken/document/tsukamoto140421.pdf) ↩︎

- 川名登 堀江俊次 田辺悟『相模湾沿岸漁村の史的構造(Ⅰ)』(https://www.museum.yokosuka.kanagawa.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/j14-2_Kawana_et_al_1970l_.pdf) ↩︎

- 塚本明『古文書史料に見る海女漁の「技能」』(https://www.mie-u.ac.jp/hakugaku/amaken/document/tsukamoto140421.pdf) ↩︎

- 水産研究・教育機構『令和 3(2021)年度 資源評価調査報告書 イセエビ』(https://abchan.fra.go.jp/wpt/wp-content/uploads/2021/report_2021_25.pdf) ↩︎

- 毎日新聞『わたしのふるさと便 データで見る 千葉県 イセエビ漁、日本一』(https://mainichi.jp/articles/20230723/ddm/013/040/006000c#:~:text=%E5%8D%83%E8%91%89%E7%9C%8C%E3%81%AF%E8%BE%B2%E6%9E%97%E6%B0%B4%E7%94%A3,%E3%81%A7%E5%A4%9A%E3%81%8F%E6%B0%B4%E6%8F%9A%E3%81%92%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%80%82) ↩︎

- 塚本明『古文書史料に見る海女漁の「技能」』(https://www.mie-u.ac.jp/hakugaku/amaken/document/tsukamoto140421.pdf) ↩︎

- 鳥羽市 石原義剛『海女は潜りつづける』(https://www.city.toba.mie.jp/material/files/group/39/6.pdf) ↩︎

- 胡桃沢勘司『〈静岡県の民俗〉伊豆の水陸連携魚輸送–馬士と押送船』(https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/13525) ↩︎

- 東京海洋大学附属図書館、東京海洋大学明治丸海事ミュージアム、山縣記念財団、苦瀬博仁、大浦和也、中山剛志、森本博行、久染健夫『船が育んだ江戸 : 百万都市・江戸を築いた水運 (4)恵み : 商品・取引・文化 図録』(https://oacis.repo.nii.ac.jp/records/2684) ↩︎

- 芝恒男『日本人と刺身』(https://agriknowledge.affrc.go.jp/RN/2030832139) ↩︎

- 芝恒男『日本人と刺身』(https://agriknowledge.affrc.go.jp/RN/2030832139) ↩︎

- 日本財団図書館『寄港地(6)』(https://nippon.zaidan.info/seikabutsu/2002/01046/contents/012.htm) ↩︎

- 東京海洋大学附属図書館、東京海洋大学明治丸海事ミュージアム、山縣記念財団、苦瀬博仁、大浦和也、中山剛志、森本博行、久染健夫『船が育んだ江戸 : 百万都市・江戸を築いた水運 (4)恵み : 商品・取引・文化 図録』(https://oacis.repo.nii.ac.jp/records/2684) ↩︎

他:参考文献

インターネット資料

・京都大学白浜水族館(https://www.seto.kyoto-u.ac.jp/shirahama_aqua/%e5%ad%a6%e7%bf%92%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%8a%e3%83%bc/%e6%b0%b4%e6%a7%bd%e8%a7%a3%e8%aa%ac%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%ab/)

・活 伊勢海老料理 中納言(https://www.chunagon.com/Page/Feature/iseebi_tabekata.aspx)・British Museum no title(https://www.britishmuseum.org/collection/object/A_1906-1220-0-988)

・Musée d’Orsay Félix Bracquemond『Plate rond』(https://www.musee-orsay.fr/en/artworks/plat-rond-121995)

・Vincent Van Gogh『Père Tanguy』Musée Rodin(https://www.musee-rodin.fr/en/musee/collections/oeuvres/pere-tanguy)

・水産研究・教育機構『FRANEWS vol.21』(https://www.fra.go.jp/home/kenkyushokai/book/franews/files/fnews21.pdf)

・よみがえる「東雲さんのお能 第七回特別展示」(https://shinonome-nou.com/bunkaden/7th/)

・活 伊勢海老料理 中納言(https://www.chunagon.com/Page/japanese-lobster.aspx)

・銀座三河屋『煎酒』(https://www.ginza-mikawaya.jp/?pid=143287584)

使用画像出典

・歌川広重『魚尽・伊勢海老、小鰕』ColBase(https://colbase.nich.go.jp/collection_items/tnm/A-10569-3064?locale=ja)

・松本奉時『蛙図』宝蔵寺蔵、嵯峨嵐山文華館(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frog_by_Matsumoto_Hoji.jpg?uselang=ja)

・国書データベース『見聞諸家紋』(国文学研究資料館所蔵)(https://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/200023045/26?ln=ja)

・Claude Monet『La Japonaise』 Wikimedia Commons(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Claude_Monet-Madame_Monet_en_costume_japonais.jpg?uselang=ja)

・日本古典籍データセット『節用料理大全』国文学研究資料館所蔵(https://codh.rois.ac.jp/pmjt/book/100249319/)

・国立国会図書館デジタルコレクション『日本山海名物図会』(https://dl.ndl.go.jp/pid/2575828/1/10)

・国立国会図書館デジタルコレクション『日本山海名物図会』(https://dl.ndl.go.jp/pid/2575828/1/8)

・葛飾北斎『富嶽三十六景、神奈川沖浪裏』 Wikimedia Commons(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Great_Wave_off_Kanagawa.jpg)

コメント